| 中学校時代「ポンペイ最後の日」という小説を読み火山の恐ろしさを感じると同時に行ってみたいと思ったものの、その国がイタリアであると知ったとき、そんな遠い国では行く機会もないのではと、当時は思っていた。 今回のイタリア旅行の機会ができたとき是非行ってみたいと思い計画に入れました。 さてポンペイは長靴のようなイタリア半島の南の方にあります。「サンタルチア」という歌で有名なナポリという町の近くにあります。 紀元前800年頃(日本では縄文時代になります)町が作られました。ポンペイはイタリア北部と南の海を結ぶ中継地点で、貿易で栄えるようになります。紀元前525年にはギリシアに支配され、紀元前310年に今度はローマに支配されます。 しかし地中海と結ぶ貿易港として農業(ワイン・オリーブ油)、漁業、商業が盛んでした。 紀元前62年大地震が起き多くの家々はつぶれてしまいます。しかし復興も早く以前にまして栄えるようになります。(日本ではようやく弥生時代に入った頃です) 紀元79年8月24日正午過ぎ近くのベスビオ火山が突如火を噴きます。 天高く燃え上がる火柱巨大な火山灰のキノコ雲たちまち太陽は覆い隠され暗闇となったそうです。(当時の近くの住人プリニオという住人がくわしく書き残してあったそうです) |

|

|

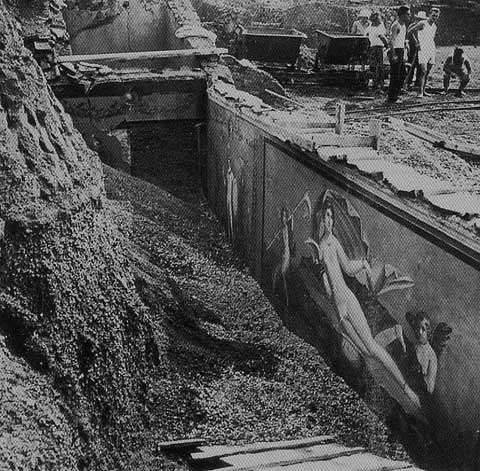

当時ポンペイの町は東西1km、南北800mで城壁に囲まれた小さな町でありました。人口は1万人〜2万人ほどであったようです。 熱い火山礫が最初降ってきて続いて火山灰が降りかかり、火砕流が町を襲い町は火山灰の下に埋まってしまいました。 このポンペイの家々は紀元79年に火山灰に埋まった後長い間そのままになっていました。16世紀建築家ドメニコ・フォンターナが水路を作るために掘っていると壁画のある建物が現れました。しかしこれがポンペイの遺跡だとはわからずにいました。宝物が見つかったりしたので、所々盗掘されるようになったそうです。 1748年スペイン王となるカルロ王は宝物を見つけるために最初スペインの軍人に発掘をさせましたがその後1760年から建築家フランチェスコが体系的に発掘を開始しポンペイの遺跡の発掘が本格的になりました。 1700年もの間土に埋まっていたわけです。 |

| 右が町の入り口「海の門」海を渡ってきた様々な品も牛に引かれた荷車で運ばれてきました。 入った右側にあるのがバシリカ(裁判所)だったようです。 その前にあるフォロ(公共広場)町の住民が集まり宗教的な行事や政治的な集会が開かれたと思われるところです。 食品市場 そこには逃げ遅れて亡くなった住民の石膏で型どりをしたものがありました。 次が公共浴場当時のポンペイの人たちは午前中働き、午後はこの公共浴場に集まってきては情報交換し、風呂に入るのを楽しんだようです。 当時の居酒屋だそうですワインの壺がでてきたようです。 道路には荷車のわだちが残っています。 また道路脇には公共水道が設置され一般の人はその水道の水をかめに汲んで家まで運んでいって使いました。 当時の金持ちの家入り口を入るとアトリウムといって光を取り入れると同時に雨水がたまるようになった池があります。そこに水道も出ます。台所には青銅のなべなどがありました。びっくりしたのは水道と下水道が完備されていたということです。 これは鉛でできた水道管と水道の栓です。今から2000年ほど前にこんな文化が栄えていたなんて信じられないほどですね。 |

|

バシリカ |

公共広場にて、後ろはベスビオ火山 |

風呂場 |

居酒屋あと |

| いくつもの部屋からできていますがその壁には見事な絵が かかれていました。 また奥には中庭がありこれも光を取り入れる工夫だと言うことです。 パン屋さんにはりっぱな石臼がありました。。 発掘された宝物はナポリの博物館に収められています。ところが今年その宝物が日本にきていることがわかってこの旅行の帰りに江戸博物館で見てきました 金の首飾り、指輪、耳飾り、めのうの杯など見事なものですね。 はかりや医療器具などから文化の高さがうかがえます。 当時の市民の肖像画からは、今と変わらない感じがしますね。 2000年前にこんな素晴らしい文明が栄えていたのが信じられないくらいでした。 |

鉛の水道管 |

ワインづくりの絵 |

パンやさんの石臼 |

明かり取りのある家 |

発掘当時の様子 |